このページのポイント

- 漏れ・抜けの原因は①ホースの硬化②ホースと継手のサイズ不一致が原因のケースが多い

- 漏れ・抜けの対策①使用条件に合ったホースと継手を選ぶ

- 漏れ・抜けの対策②定期メンテナンスと早めのホース交換が大切

何故、漏れ・抜けが起こる?

①ホースが硬くなる

なぜホースの硬化が原因で漏れ・抜けが発生するのでしょうか?

硬化による抜け・漏れ発生の理由について皆さんも一緒に考えてみましょう。

下記のA,B,Cからお選びください。

A. ホースが固くなると流体が流れやすくなるから

B. ホースの長さが縮むから

C. ホースの弾性が低下するから

正解はC. ホースの弾性が低下するから です。

ホースに主に使われている塩ビ樹脂(ポリ塩化ビニル)は、流体(油や薬品)や熱(温度)や長期間の使用で硬化します。このホースの硬化による弾性の低下が漏れ・抜けの大きな原因の一つです。

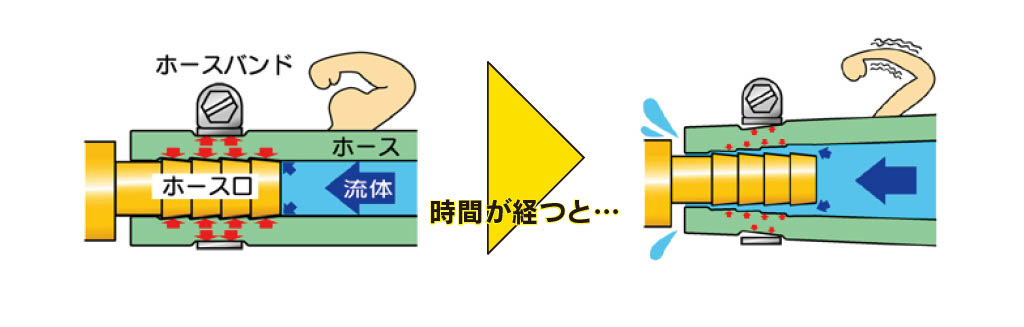

ホースは、ニップルに取付けた際の、元の大きさに戻ろうとする力で抜けづらくなります。しかし、流体の種類や熱、長期間の使用によりホースが硬化することで、この力が弱くなります。力が弱くなると、流体の圧力を抑えることができなくなり、ホースとニップルの間を流体が通り、漏れ、抜けが発生するのです。

②ホース径と継手サイズが合っていない

ホース径と合っていないサイズの継手(金具)を使うことでも漏れ・抜けが発生しやすくなります。

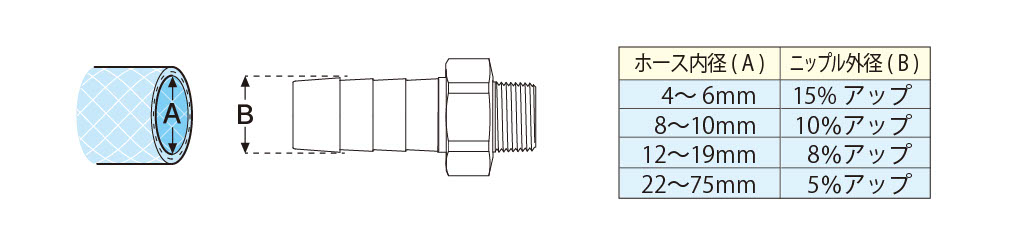

小さ過ぎる継手は、ホースに入りやすいですが隙間ができやすいので、漏れ・抜けが発生しやすくなります。大き過ぎる継手は、ホースが入れにくくなり、継手の根元まで差し込めないなどホースが抜けやすい要因になる可能性があります。

適切なサイズのホースと継手の組み合わせで使用することが、漏れや抜けを防ぐだけでなく作業効率を向上させる上では大切です。

推奨する市販ホースニップルのサイズ

漏れ・抜けを防ぐ対策方法

漏れ・抜け防止には、使用条件に合ったホースを使用し、適切な継手を選択して、定期メンテナンス、早期のホース交換などを行うことが必要です。

一般的なホースは流体の種類(油や薬品)や高い温度で硬化することがあります。例えば高温の流体を流すのであれば、耐熱性能の高い適切なホースを選択することで、ホースの硬化が防げます。継手は、漏れ・抜け対策のとられた、ホースのサイズに合った継手を使用することでトラブルを減少できます。

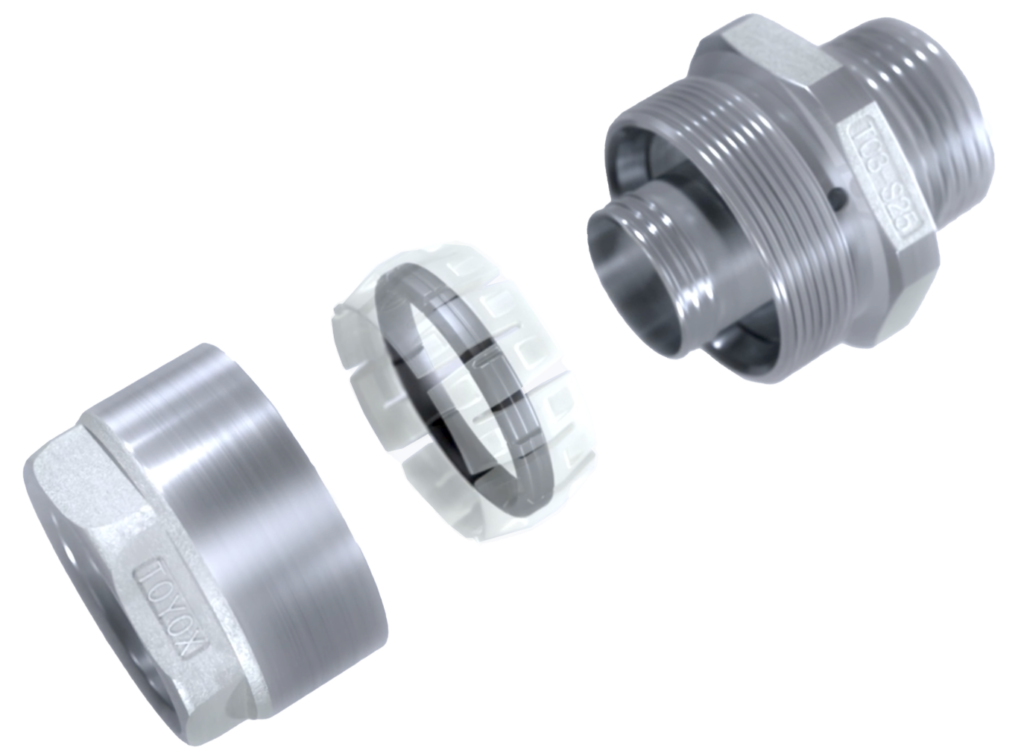

ホースメーカーが自社ホースに合わせて設計した専用の継手を使用すれば、より効果的です。弊社の専用継手「トヨコネクタ」は一般的な継手のニップルとホースバンドによる接続と比べ、締め付ける場所や締め付ける力などが作業する人によるばらつきがありません。配管作業時間の短縮、高い省エネ効果など導入メリットの多い商品です。

詳細は下記画像をクリックし製品情報を特設ページよりご確認ください。

【トヨコネクタ:漏れ抜けトラブル0へ】

漏れ・抜け防止以外に導入メリット多数!

■漏れ・抜け防止効果についての実験動画はこちら

■作業時間短縮と標準化についての比較動画はこちら

2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ

■電気使用量の変化など省エネ観点の比較動画はこちら

【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

以上、漏れ・抜けの起こる原因、対策のポイントについて解説してきました。

その他お問い合わせ、ご相談はトヨックスお客様相談室までお願いいたします。

フリーダイヤル:0120-52-3132

Web 問合せは、こちら

ホースを継手に正しく取り付けたのに、ホースが抜けてしまったり、いつの間にか流体が漏れていたりするということはありませんか?漏れ・抜けが起こると、生産効率が低下するだけでなく、原料のロスや生産トラブルにもつながります。今回は漏れ・抜けが発生する原因と対策方法についてホースドクターが解説します。