このページのポイント

- ホースを締める位置はホースニップル真ん中タケノコ部の谷の上

- 内径が大きい場合や使用圧力が高めの場合はホ-スバンドを2個取り付けるケースも

- ホースバンドを2個使用する場合は互い違いの使用が〇

- 締めすぎず弱すぎずを心掛け、締める力をトルクレンチで一定に管理しよう

ホースバンドの正しい取り付け方法で漏れ・抜けトラブル対策!

まず漏れ・抜けが無いように、ホースバンドを安全に取り付けるには、大きく4つのポイントがあります。

①ホースバンドを締める位置

②ホースバンドの個数

③ホースバンドの向き

④ホースバンドを締める力

まず各ポイントについて解説する前に、ホースドクターから問題です。

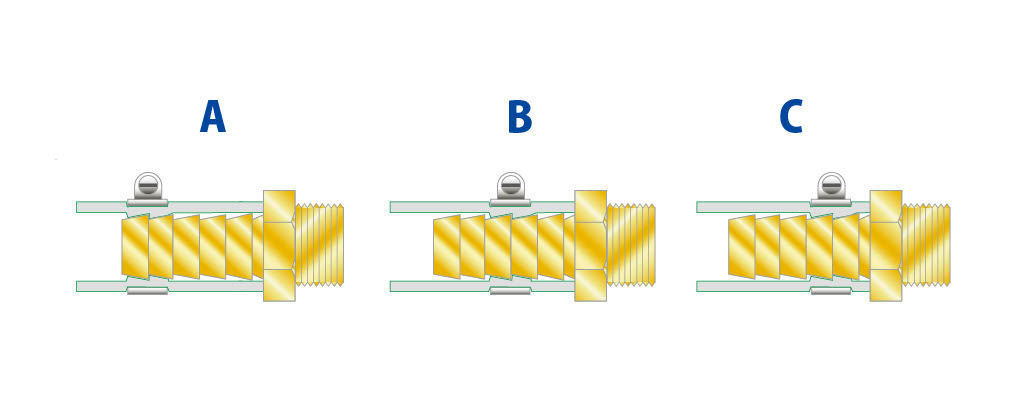

ホースをニップルに差し込みホースバンドで締め付ける場合、ホースバンドの位置はどこが最適でしょうか?

正解は B.真ん中での取り付け です。

何故Bの位置が最適かを詳しく解説します。

1. ホースバンドを締める位置

ホース抜けや流体漏れが発生しにくい配管にするには、ホースバンドを取り付ける位置が重要になります。

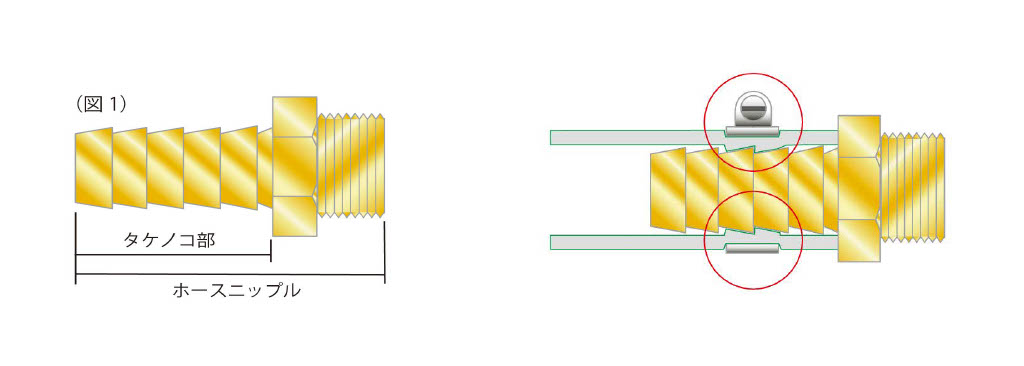

ホースバンドは、ホースニップル(図1 参照)のタケノコ部の谷の上を押さえるように取り付けてください(図2参照)。

(図2)タケノコ部の谷を押さえてください

タケノコ部にホースが食い込み、ホース抜けや流体漏れが起こりにくいホース配管にできます。

実際ホースバンドを正しい位置で取り付けている様子を動画で確認することができます。

下記動画よりご確認ください。

【ホースバンド】正しい締め付け位置 ホース内径25㎜未満の場合【竹の子継手】

2.ホースバンドの個数

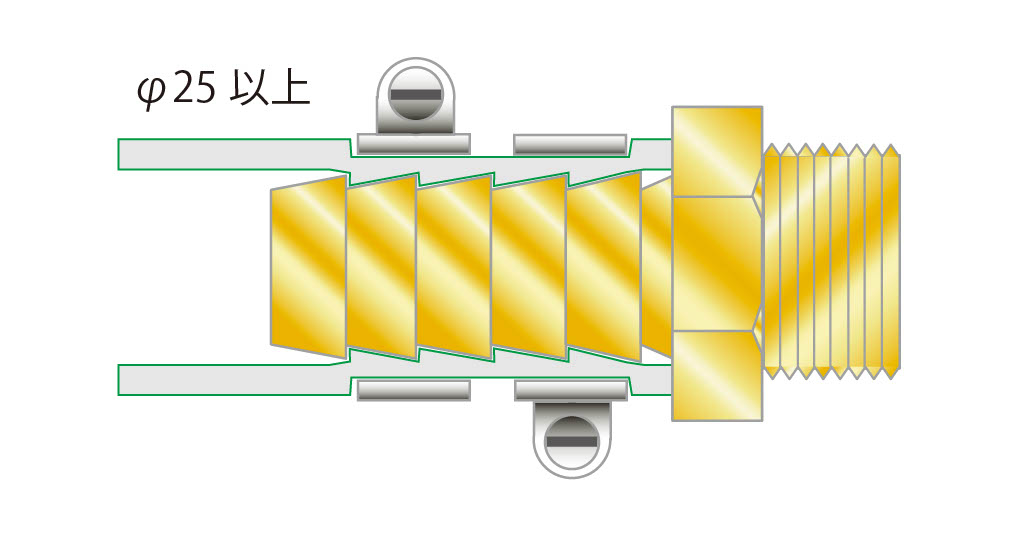

弊社の軟質塩化ビニール製ホースで内径25 ミリ以上のホースの場合や、使用圧力が高い場合は、ホースバンドを2個取り付けることをおすすめしています。2個使用する方が流体漏れや、ホース抜けが起こりにくくなります。

実際内径25 ミリ以上のホースにホースバンドを取り付けている様子を動画で確認することができます。

下記動画よりご確認ください。

【ホースバンド】正しい締め付け位置 ホース内径25㎜以上の場合【竹の子継手】

3.ホースバンドの向き

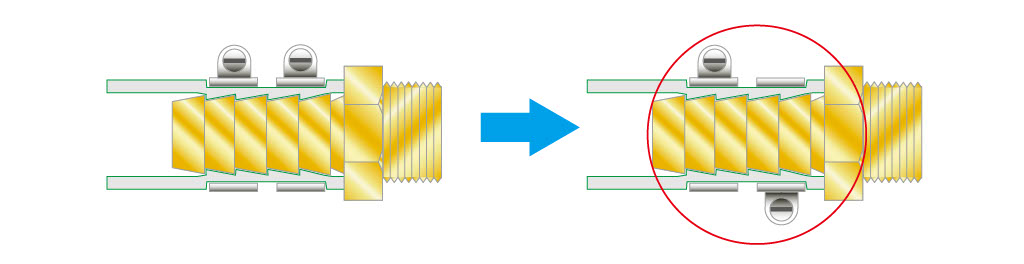

ホースバンドを2個使用する場合、ハウジング部分の位置を一方向に揃えて取り付けてしまうとホースバンドを締めきった際に隙間が発生してしまう事があります。(図3参照)

隙間の影響を少なくして流体漏れ、ホース抜けを防止するため、互い違いに締めることをおすすめします。

(図3)ホースバンドを2個で締めるときのハウジングの向き

ハウジングが互い違いになるよう取り付ける

4. ホースバンドを締める力

ホースバンドを締め付ける力が強すぎるとホースの外側あるいは内側が傷ついて流体漏れを起こす事があります。逆に力が弱すぎても流体漏れやホース抜けになる事があります。トルクレンチを使用して締める力を一定に管理することをおすすめします。

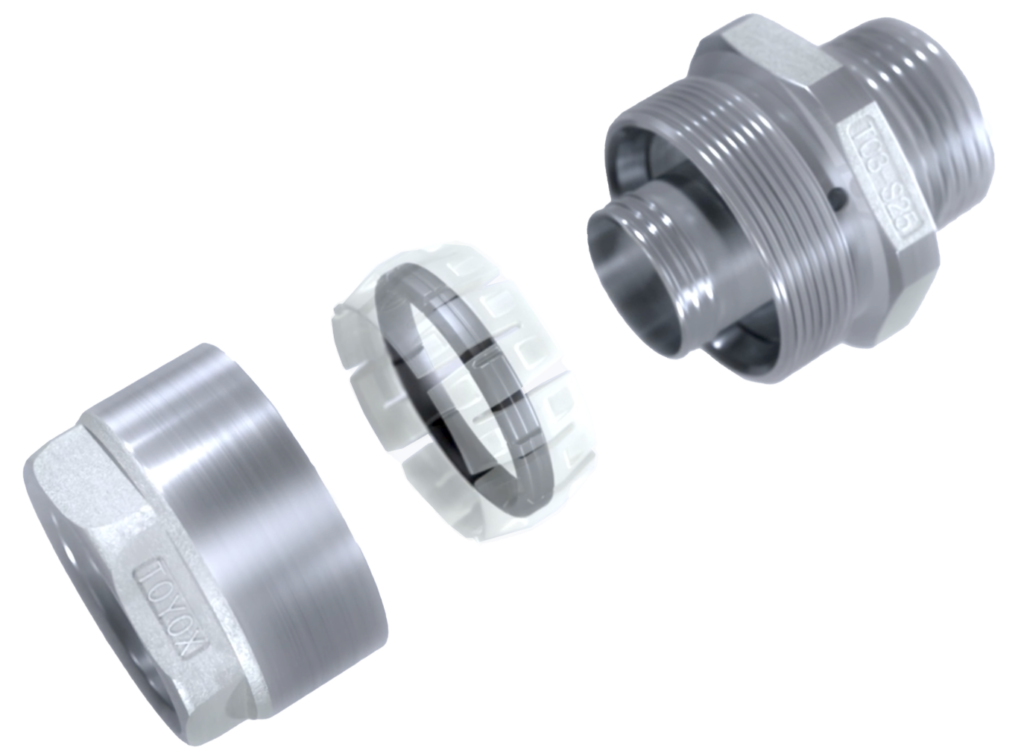

管理が面倒だと感じる方には、トルク管理や増し締めなどのメンテナンスが不要な弊社のホース継手「トヨコネクタ」をご紹介します。トヨコネクタは作業を標準化させるだけではなく配管作業時間の短縮、高い省エネ効果など導入メリットの多い商品です。

詳細は下記画像をクリックし製品情報を特設ページよりご確認ください。

【トヨコネクタ:漏れ抜けトラブル0へ】

漏れ・抜け防止以外に導入メリット多数!

■漏れ・抜け防止効果についての実験動画はこちら

■作業時間短縮と標準化についての比較動画はこちら

2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ

■電気使用量の変化など省エネ観点の比較動画はこちら

【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

以上、ホース配管時のホ-スバンド取り付け方法について解説してきました。

その他お問い合わせ、ご相談はトヨックスお客様相談室までお願いいたします。

フリーダイヤル:0120-52-3132

Web 問合せは、こちら

ホースバンドは使用時にちょっとしたポイントを押さえることで漏れ・抜けトラブルが発生しにくくなります。流体漏れ・ホース抜けの原因を知り、トラブルが起こりにくいホースバンドの取り付け方についてホースドクターが解説します。