このページのポイント

- 静電気による詰まりの対策:帯電防止剤入りホースや導電体入りホースの使用が効果的。

- 液だまりによる詰まりの対策:ニップルレスの継手や段差の少ない専用継手を使うことで、液だまりを防ぐ。

- 粘性流体による詰まりの対策:撥水性や非粘着性に優れたフッ素樹脂製ホースを使用することで、詰まりや残留物を減らし、洗浄の手間も軽減できる。

ホースの詰まり3つの原因と対策

さてここでホースドクターから皆さんに問題です。

ホースが詰まる原因① 静電気による流体の停滞

[対策]

一つ目の対策は、帯電を防止する添加剤を配合してあるホースを使用することです。通常のホースと同じように接続することで静電気対策が行えますが、添加剤が徐々に失われていくため、こまめなホースの交換が必要です。

二つ目の対策が、導電糸や導電線などの、電気が流れる導電体がホースに組み込まれているホースを使用することです。一手間増えますが、ホースの両端に専用のクリップを取り付けてアース処理を行うことで、しっかりと静電気対策が行えます。

静電気防止ホース

帯電防止効果の高いホースの一覧です。

■耐熱性・摩耗性が高い トヨトップ-E100℃ホースの紹介動画はこちら

■静電気防止帯入りホースの効果を実証!トヨトップ-E100℃VSトヨフーズアースホースの帯電比較動画はこちら

■アースクリップの取り付け方法の解説動画はこちら

ホースが詰まる原因② ホースとホースニップル(タケノコ継手)との段差に液だまりが出来る

[対策]

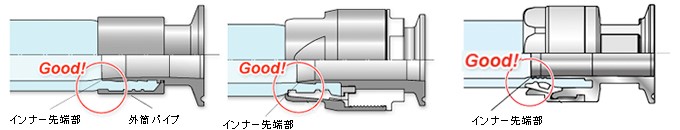

液だまりを防ぐには、段差やすき間が発生しにくく衛生的な継手とホースの組み合わせで配管を行うことが有効です。例えば、ホースメーカーが提供する、専用継手とホースを組み合わせることで、ホースと継手の間に発生する段差やすき間が大幅に減少し、液だまりが発生しにくくなります。

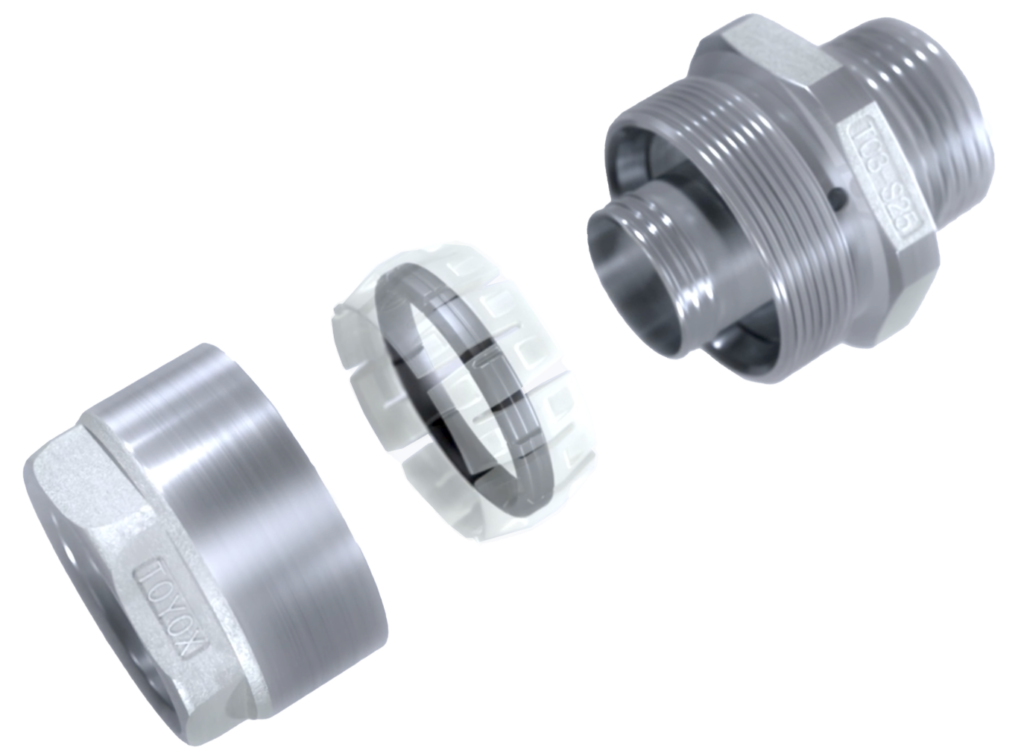

加締めの場合 トヨコネクタF製(袋ナット型)の場合 トヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC6-FS型、

TC3-FS型、TC3-CS型の場合

【トヨコネクタ:漏れ抜けトラブル0へ】

漏れ・抜け防止以外に導入メリット多数!

[液だまりしにくく衛生的な継手の紹介動画はこちら]

[電気使用量の変化など省エネ観点の比較動画はこちら]

【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

ホースが詰まる原因③ 粘性、吸着性の高い流体がホース内面に貼り付く

[対策]

フッ素樹脂などの撥水性や非粘着性の高い素材を用いたホースを使用することで、流体の残留、貼り付きが減り、ホースの詰まりを防ぎます。洗浄の際にも汚れや残留物が剥がれやすく、少ない水量や洗浄液剤で内部の洗浄を行うことができコストの削減が可能です。残留物が軽減されるので、同じホースを他の流体に使用しても、異物混入や原料混ざりのリスクも少なくなります。

フッソホースシリーズ

流体輸送効率が良く、内面に汚れがつきにくい

以上、ホースが詰まる原因と対策について解説してきました。

その他お問い合わせ、ご相談はトヨックスお客様相談室までお願いいたします。

フリーダイヤル:0120-52-3132

Web 問合せは、こちら

ホースが頻繁に詰まり、洗浄や交換に苦労している製造現場は多くあります。ホースが詰まる原因は幾つかあり、それぞれ適切な対策することで詰まりの発生を防ぐことができます。今回はホースが詰まる原因とそれぞれの対策方をまとめて紹介します。