このページのポイント

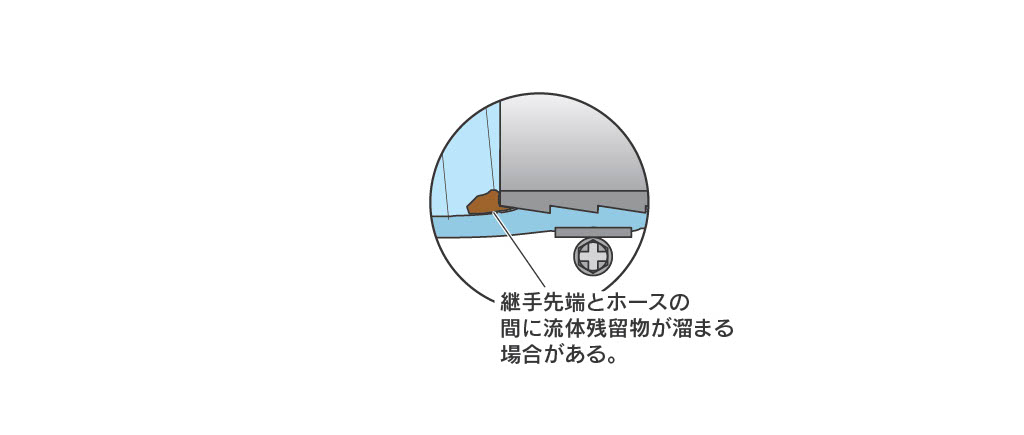

- 液だまりの原因: ホースとホースニップル(タケノコ継手)の接続部分に段差や隙間ができることで、液だまりが発生しやすくなる。

- 液だまりの影響: 液だまりが発生すると、流量の低下やホース内の詰まり、微生物の増殖が起こり、特に食品や医薬品の製造に悪影響を及ぼす。

- 対策方法: 段差や隙間のないニップルレス継手やホースを使用することで、液だまりを防ぎ、作業効率や衛生管理が向上する。

実は意外な場所に起こる液だまり

ではここでホースドクターから皆さんに問題です。

ホースと継手の間に液だまりが発生する主な原因は何でしょうか?

下記のA,B,Cからお選びください。

A. 継手の材質が不適切だから

B. 流体の温度が高すぎるから

C. ホースと継手の間に段差や隙間が生じるから

正解は C. ホースと継手の間に段差や隙間が生じるから です。

ホースニップルを用いた配管では、ホースとホースニップルの接続部分に段差や隙間が生じます。これは、双方の内径の違いや、ホースバンドにより締め付けられた部分以外が浮くことなどが原因となり生じるものです。

段差や隙間部分では、流体の流れが停滞しやすいため、液だまりが発生します。液だまりは、原材料のロスや流量の低下を起こしたり、ホースの詰まりを発生させたりする原因になります。また、液だまり部分で微生物が増殖したり、アレルゲンが発生したりする可能性もあります。臭い、変色などの製品品質へ影響を与えることにもなり、食品や医薬品関係の製造では特に注意が必要です。

段差による液だまりを防ぐ方法

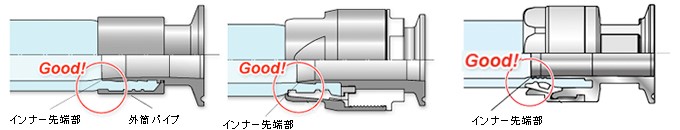

液だまりを防ぐには、段差や隙間が発生しにくく衛生的な継手とホースの組み合わせで配管を行うことが有効です。例えば、下図のような加締めや袋ナット式のホース専用継手とホースを組み合わせることで、ホースと継手の間に発生する段差や隙間が大幅に減少し、液だまりが発生しにくくなります。

一般的な継手+バンド締め

加締めの場合 トヨコネクタF製(袋ナット型)の場合 トヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC6-FS型、

TC3-FS型、TC3-CS型の場合

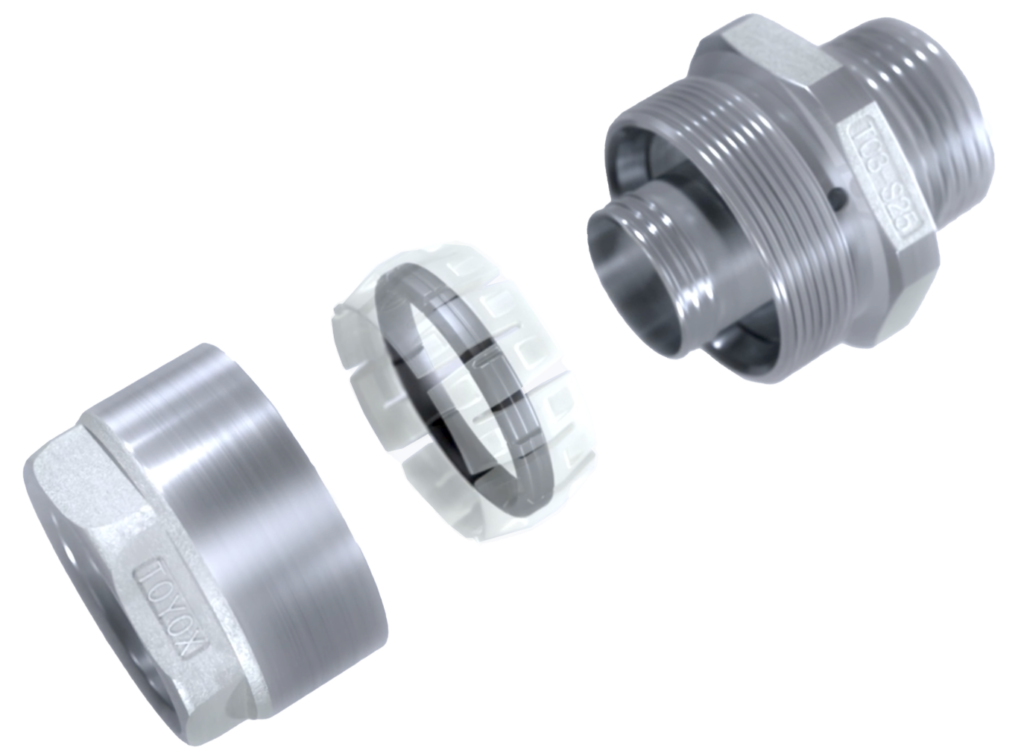

【トヨコネクタ:漏れ抜けトラブル0へ】

漏れ・抜け防止以外に導入メリット多数!

[液だまりしにくく衛生的な継手の紹介動画はこちら]

[電気使用量の変化など省エネ観点の比較動画はこちら]

【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

また、ホースと継手を同一素材のシリコーンゴムで一体成型されたニップルレスのホースを用いれば、段差の無い配管が可能であり、液だまりゼロで衛生的な配管が実現できます。従来のステンレス製の継手では、使用の度に分解洗浄する必要がありましたが、ニップルレスのホースならば分解洗浄する必要がありません。作業時間の短縮と衛生面の向上が見込めます。

トヨシリコーンフェルールホース

ホースと継手が一体成形のニップルレス、液だまりゼロで衛生的

以上、ホースの液だまりトラブルの原因と対策方法について解説してきました。

その他お問い合わせ、ご相談はトヨックスお客様相談室までお願いいたします。

フリーダイヤル:0120-52-3132

Web 問合せは、こちら

ホースを接続する際には、継手としてホースニップル(タケノコ継手)を用いて、ホースバンドで固定する方法が多く用いられています。ホースニップルを用いた配管方法では、継手とホースの間に液だまりが発生するトラブルが起こりやすく、対策をしないと最終的にホース内に詰まりを引き起こします。

今回はホースの詰まりの原因になる液だまり対策のポイントをホースドクターが解説します。